櫻町大神宮の由来

旧称深草大亀谷村に鎮座まします桜町神明社は、通称桜町大神宮と云はれる。

社記に依れば、第八十代高倉帝(一一七八年)治承年間、藤原中納言成範郷(成範は中納言入道西信の子にして小督の父)は桜を愛し、多くの名木を邸内に植えられて玩んだ処から、通称桜町中納言と云われた。

又郷は天照大神を篤く祈誓されて居たが、桜花の短命を惜しみて、落花のその遅きを神明に祈願された。神明はその願ひの切なるを憐れませ給ひて花の齢を三十七日延し給ふたので、郷はその神徳の深きを感じ,霊社建立の志を建られた。

或る夜の夢に、十四、五オの神童が白羽の矢を持ちて枕頭に立ち、「汝久し<祀社建立の志深ければ、今その願ひを遂げしめん、依って此の白羽の矢を深草郷の柏原に指し置くべし、探し求めて宮造りせよ」との夢のお告げがあった。

成範郷奇異に感じ暁をまちて、家臣を多く召連れて、深草郷を尋ねて遂に白羽の矢を探し当て、その周囲の根笹を刈り取り、此処に両大神宮(天照大神、豊受大神)を勧請して、数株の桜を植えて神木とされた。斯くて此の神木は春に燒り合へば、爛漫たる桜花は、一段と優れて花の命も永く、其頃の貴紳雅客は都の洛中洛外より、大神宮に郡集したとの事である。

後 文禄三年(一五五四年)、豊公伏見城築城の際に、城郭内となりし「佐田彦神社」を此処に移して合祀された。秀吉又此の地の桜花の永きを愛し、春ともなれば、度々桜花を愛でに、武運祈願の参拝を兼ねて盛大な雅宴を張りしとぞ。

次来 家運長久を、祈願する参拝客が絶えなかったが、今は付近の農家其他に依って、維持される様になった次第である。

又此の社は、佐田彦大神の徳「縁結び」「交通安全」の神としても尊崇されている。

櫻町大神宮

<社務所>

電話:075-641-1045

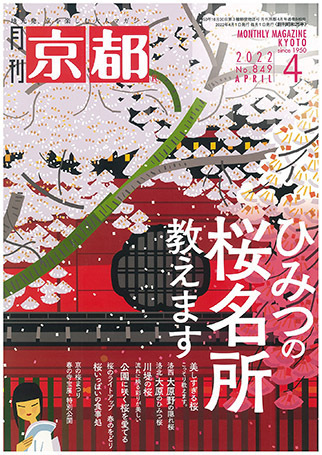

平安時代はまさに桜花全盛時代。天皇や公家僧侶などが桜を植え、それぞれ宮中や公家邸・寺社で宴を催し愛でました。その中でも、特筆すべき桜人が桜町中納言こと藤原成範(しげのり)。果たして成範の桜に対する思いとはどれほどのものであったのでしょうか。

----------------------------------------

「天照大神」への祈り

----------------------------------------

『平家物語』には、桜町中納言は桜をこよなく愛(め)で、邸内はもちろんのこと邸外にもあまたの桜を植えるほどで、人々はこの辺りを桜町と呼んだとあります。古代学の権威角田文衞氏によれば、その邸は現在の革堂・下御霊神社付近にあったようです。

桜町中納言は春が巡る度に桜の木陰を立ち去らず、桜花の盛りが短いことを惜しんで、桜花の延命を「天照大神」に祈りました。天照大神は、その願いを聞き届け桜花の命を三七日(さんしちにち)(21日間)に延ばしました。桜町中納言が、この神の功徳に感謝し、お社を建立したいと考えていたある日、白羽の矢を持った神童が夢枕に現れ、「この白羽の矢を深草郷の柏原に指しておくので、そこに宮を造営しなさい」と告げました。早速家臣を連れて深草郷内を探し回り白羽の矢を見つけ、そこに天照大神、豊受大神を勧請し神明神社(桜町大神宮)を創建、数株の桜を植えてご神木としました(駒札より)。

このご神木の桜花は、春ごとに見事に咲きその寿命も長く、洛中洛外より人々が集い、また願いごともすべて叶ったといいます。今はただ桜が寂しく1本咲くのみです。

後年、豊臣秀吉は文禄3(1594)年に伏見城を築城する際、城郭内にあった「佐田彦神社」をこの地に移して合祀しました。桜の美しさと桜花の寿命の長さを愛し、武運長久の祈願にも訪れ、盛大な宴(うたげ)も催したということです。

----------------------------------------

「泰山府君(たいざんふくん)」への祈り

----------------------------------------

もう一つの逸話は『延慶(えんきょう・えんぎょう)本平家物語』にあります。桜町中納言が桜花の延命を、中国泰山の山神で生類の命を司る「泰山府君」に祈ったというお話です。

また、世阿弥作と伝わる金剛流謡曲『泰山府君』では、桜町中納言が邸内で桜花の命を延ばすため「泰山府君」に祈っていると、天女が降り立ちあまりの桜花の美しさに枝を折って天に昇ります。そこに「泰山府君」が現れ天女に桜の枝をもとの木に戻させ、桜町中納言の風雅な心に感じて、桜花の命を21日間に延ばすという物語です。

今年の春は、遠き平安の公卿「桜町中納言」に思いを馳せながら、「泰山府君」の名を冠した八重桜を愛でませんか?